Comment mieux associer les citoyens aux processus décisionnels et législatifs en Nouvelle-Calédonie ?

Le mot de la présidente

La Nouvelle-Calédonie se trouve à un carrefour de son histoire. La création d’un outil visant à offrir aux citoyens un espace ouvert, intergénérationnel et interculturel pour construire un nouveau contrat social apparaît comme une nécessité.

Dans le but d’approfondir la démocratie participative et d’engager davantage les citoyens dans les processus décisionnels, j’ai décidé de faire réaliser une étude portant sur les outils et la structure à mettre en place afin d’inclure les citoyens dans le débat démocratique sur des problématiques spécifiques et de formuler des propositions qui pourraient être soumises aux membres de l’assemblée.

L’enjeu est d’accroître la participation et l’adhésion citoyenne à la vie publique. Il s’agit également de conjuguer la liberté de décision des représentants élus avec une réelle prise en considération des aspirations citoyennes, en créant un équilibre entre démocratie représentative et participation active des citoyens.

Quelques concepts clés

Démocratie représentative : système politique dans lequel les citoyens élisent des représentants chargés de prendre les décisions en leur nom.

Participation citoyenne : ensemble des moyens (souvent informels) par lesquels les citoyens font vivre la démocratie, au-delà du simple vote, en prenant part activement aux réflexions et aux décisions qui les concernent.

Démocratie participative et délibérative : modèles institutionnalisés de participation citoyenne dans lesquels les citoyens, souvent tirés au sort de manière représentative, contribuent directement à l’élaboration des politiques publiques, par des échanges informés, des débats approfondis et des processus de co-construction. Leurs propositions sont ensuite soumises à l’examen ou à la décision des élus.

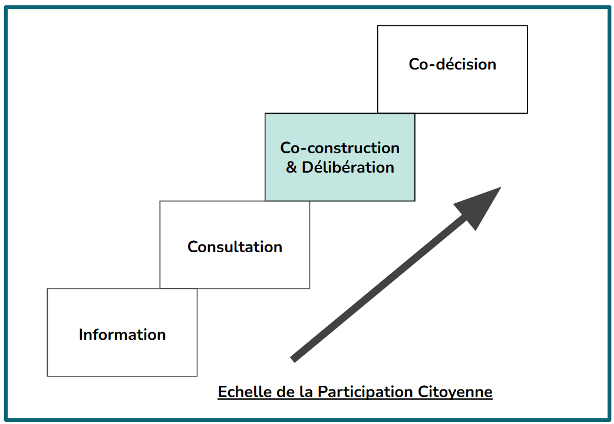

L’échelle de la participation montre le niveau d’impact de la participation citoyenne dans les processus décisionnels. L’information des citoyens sur les politiques publiques est le premier niveau. La consultation permet de donner son avis mais sans garantie que celui-ci soit nécessairement pris en compte. La co-construction et la délibération offrent aux citoyens l’opportunité d’élaborer, à l’issue d’un véritable travail de réflexion collective, des propositions concrètes de politiques publiques. Celles-ci sont ensuite soumises aux élus, qui s’engagent à les examiner et à y apporter une réponse, et le cas échéant d’en faire une proposition de loi. La co-décision est possible lorsque les élus demandent aux citoyens de voter et de les aider à décider sur une question, comme l’allocation d’un budget participatif par exemple.

La structure citoyenne envisagée par le Congrès se situe au niveau de la co-construction et de la délibération.

Donnez votre avis

Proposez vos idées pour co-construire une structure de participation citoyenne au sein du Congrès en remplissant notre formulaire.

Je participe